- HOME

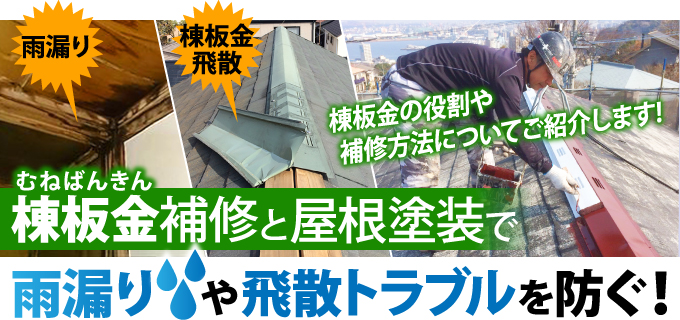

- 棟板金補修と屋根塗装で雨漏りや飛散トラブルを起こさない屋根に仕上げましょう

棟板金補修と屋根塗装で雨漏りや飛散トラブルを起こさない屋根に仕上げましょう

「棟板金」は、屋根の頂点を守るように取り付けられる部材です。

屋根塗装の際には併せて棟板金補修も忘れないようにしてください。

棟板金は補修・交換のご相談をいただくことの多い箇所です。屋根塗装工事と同時にメンテナンスを行う事で屋根のトラブルを減らすことが出来ます。

棟板金の交換時期や補修方法を解説します。屋根塗装をお考えの方や、今まさに棟板金の問題で修理をお考えの方はご参考にしてください。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

棟板金は風の影響を最も受けやすい屋根の頂部に取り付けられています

「棟板金」と耳にしてどこだろう?と感じる方も、一度指摘を受けた、補修を行ったことがあるから分かるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?私達はお客様から「屋根から板金が落ちてきた」「屋根板金が浮いていると指摘を受けた」とご相談をいただく事が多いです。この説明で分かるかな?と不安げに話される方も多いのですが実は、棟板金ではないか?と想像することが多い程補修に関するお問い合わせが多い部位になります。

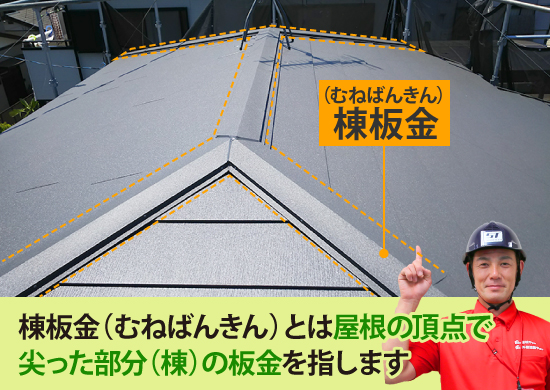

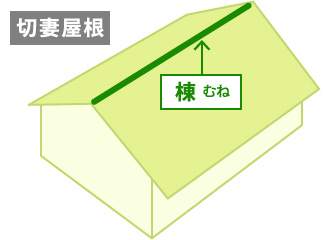

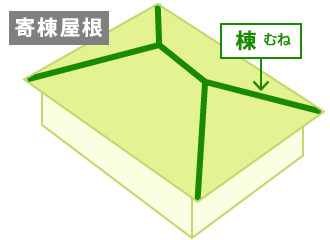

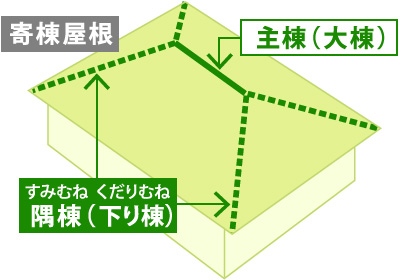

まず棟板金とは屋根の頂点で尖っている部分(棟)に取り付けられている板金を指します。切妻は頂点が1箇所しかありませんが、寄棟の場合は中心部に1箇所と四隅に伸びている棟板金がありますよね?棟違い屋根などの複雑な屋根形状は更に棟板金が設置されている箇所が多くなるため、屋根によって箇所数も長さも違います。

また寄棟を例にすると頂上にあるものが「主棟(大棟)」、四隅に伸びているものを「隅棟(下り棟)」と呼ばれますが、近年は複雑な屋根形状がとても多いので悩むケースも多いです。ちなみにスレート屋根材と金属屋根材に取り付けられていますが、瓦の場合はのし瓦や冠瓦で棟を形成しますので棟板金がありません。

この頂点に取り付けられている棟板金の役割はズバリ頂部の保護です。尖った場所は平らで硬い屋根材で保護できませんよね?その為、屋根の傾斜(勾配)・形状に合わせて板金を加工して雨水の浸入を防いでいるのです。

棟板金が飛散することでお住まい以外にも被害を及ぼす恐れがあります

もし強風に煽られ外れてしまった場合どのような悪影響を及ぼしてしまうのかをご紹介します。今後起こり得るリスクを把握し定期的な棟板金のメンテナンスを心がけましょう。

棟板金が外れたことによる騒音被害

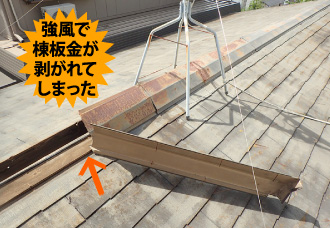

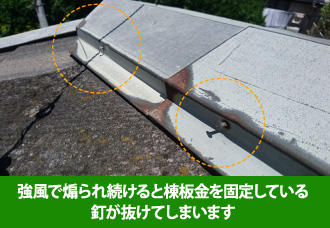

スレート屋根材と金属屋根材に欠かせない棟板金ですが、数年強風に煽られ続けることで棟板金を固定している釘が抜けてしまい、棟板金の浮きや外れを起こしてしまいます。

恐らくこの時点で飛込み業者や近くで工事をしていた業者から指摘を受けた事のある方もいらっしゃると思います。棟板金の釘が抜けてしまうと少しの風でもバタバタと揺れ、室内にいても危険を感じる程の騒音を発生させてしまいます。もしこの段階で飛込み業者が補修を提案されれば正に救いの手!すぐに棟板金補修工事を依頼したいとは思いますが、正しい補修工事をしてもらえるのか、適正価格なのか、火災保険の申請に関しての知識があるのかをしっかり確認してから依頼しましょう。

棟板金飛散による近隣トラブル・雨漏り

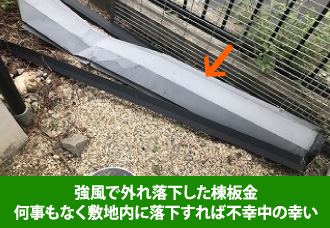

棟板金を固定している釘が半数以上も抜けてしまえば強風で外れ落下してしまう可能性も高くなります。棟板金が何事もなく敷地内に落下すれば不幸中の幸いです。しかし隣家にぶつかり窓が割れてしまった、歩行者にぶつかってしまったとなれば今後の近隣関係にも関わる大きなトラブルに発展しかねません。

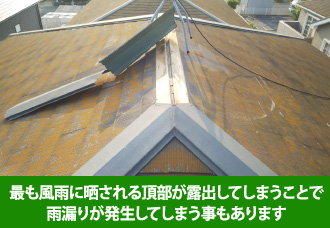

また棟板金の破損は周囲に対する被害だけではありません。最も風雨に晒される頂部が露出してしまうことで雨漏りが発生してしまう事もあります。必ずしも雨漏りが起きるということではありませんが、防水紙に開いた釘穴から雨水が入り込むリスクが高まりますので、棟板金補修までの養生を速やかに行っておきましょう。

では棟板金が破損してしまう前に強風に耐えられる状態を維持するにはどのようなメンテナンスを行えば良いのか、もし棟板金が飛散してしまった場合にどのような補修工事を行うべきかを状態別にご紹介します。

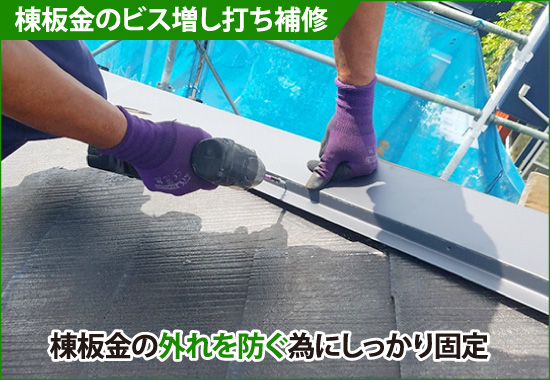

棟板金は新築時に釘で留められるケースがほとんどで、築年数が経過する程に浮きや抜けが生じてしまいます。築10~15年程で棟板金の不具合が起こりやすいのですが風が強い地域、立地によっては築5~7年で飛散してしまったというケースも存在します。このような棟板金の外れを防ぐ為には固定をしっかりさせておくことです。

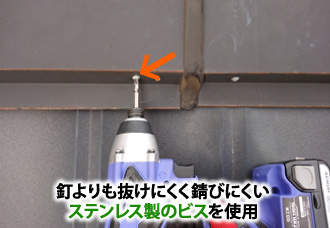

街の外壁塗装やさんでは屋根塗装工事をご検討中で無料点検にお伺いした際にも棟板金の浮きや釘の抜けを確認させていただき、釘よりも抜けにくく錆びにくいステンレス製のビスで棟板金を固定致します。

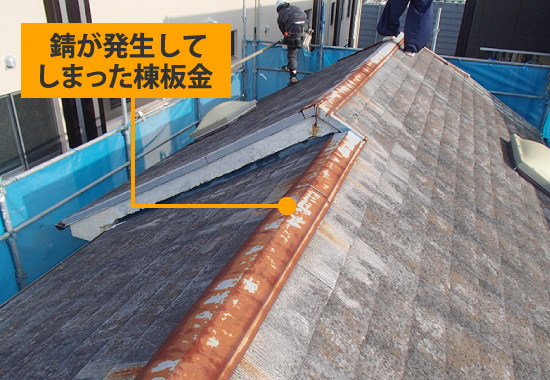

過酷な環境下に晒されている棟板金には、耐久性に優れたガルバリウム(GL)鋼板が使用されているケースが多いかと思います(沿岸地域はステンレスの場合もありますね)。それでもいつしか皮膜が劣化し錆が発生させてしまいます。

錆は進行してしまうと鋼板を腐食させ、耐久性を衰えさせるだけでなく穴を開けてしまいますので、定期的に塗装で塗膜保護を行う必要があります。

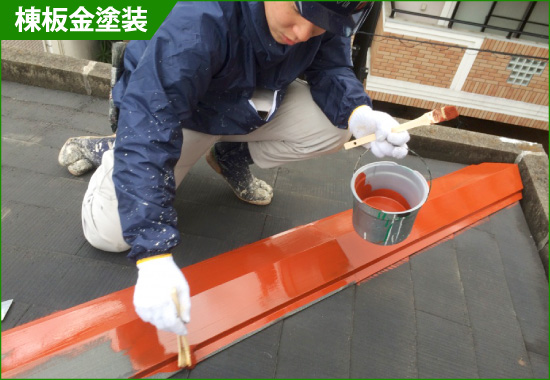

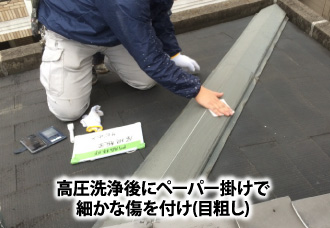

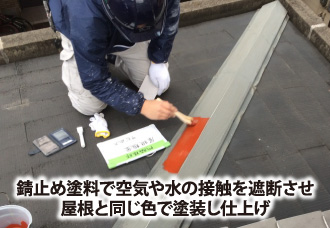

屋根塗装でまとめて塗り替えますので深く説明を受けた事は無いかと思いますが、金属製素材はセメント系の屋根材よりも密着性が悪く塗膜が剥がれてしまう恐れがあります。その為、高圧洗浄後にペーパー掛けで細かな傷を付け(目粗し)、錆止め塗料で空気や水の接触を遮断させたうえで屋根と同じ色で塗装し仕上げていきます。細かな下地処理ですが、長く綺麗な状態で劣化を防ぐには欠かせない大事な作業です。

ビスを打ち込んだのに固定されている気がしないという場合は、棟板金の下地である貫板(ぬきいた)が腐食している可能性があります。貫板には吸水で劣化する木材が使用されている事が多いのですが、棟板金でしっかり覆われている為10年前後は問題なく使用出来ます。しかし少しでも棟板金が浮いていれば雨水が吹き込み劣化を促進させ最悪の場合、棟板金の飛散を引き起こしてしまいます。また実際に飛散してしまった場合、被害を受けた棟板金は大きく変形してしまいますので再利用が出来ません。

このような場合は貫板も含め棟板金交換工事を行わなければなりませんので、ご参考までに棟板金補修の施工工程を簡単にご説明します。

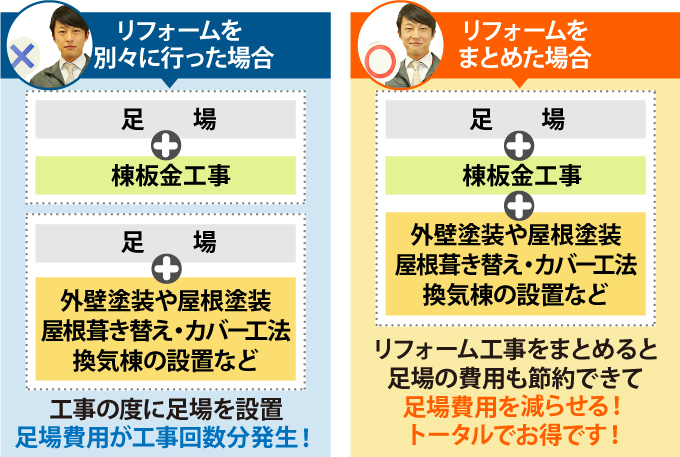

1. 足場仮設(お住まいの立地等によって異なります)

屋根の傾斜(勾配)が急で作業が難しい場合は、落下防止を目的に足場仮設を行います。足場が必要なお住まいは棟板金補修に合わせて屋根外壁塗装工事を行う事で、長期的に見たメンテナンスコストの軽減を図る事が出来ます。

2. 既存棟板金・貫板撤去

既存棟板金と貫板を取り外します。棟板金の交換時期は屋根材の耐用年数とも関係がありますので、築20年以上経過したお住まいではこの機会に屋根カバー工法へ変更される方も多くいらっしゃいます。金属屋根材に変更することで棟板金交換後は同一色でまとまりますので、塗装等を検討する必要もなく一石二鳥ですね。

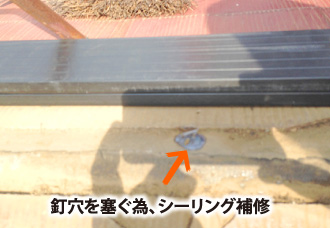

3. 防水紙や屋根材の劣化確認とシーリング補修

棟板金は貫板に対して固定されていますが、貫板は屋根材と防水紙を貫通し棟木に固定されておりますので、撤去してしまえば雨漏りを起こす確率はグンと高くなります。新たな貫板と棟板金を取り付けることで釘穴は隠せますが不十分ですので、釘穴を塞ぐ為にシーリング補修を行っておきます。

4. 貫板設置

新たな貫板を取り付け棟板金設置の下準備を行います。木材の貫板でも全く問題はありませんが吸水による劣化が怖い、更に耐久性に優れた状態を維持したいという方には、軽量でありながら耐久性・耐候性・耐衝撃性に優れたプラスチック樹脂製貫板がお奨めです。加工方法は木材と一切変わらず工期等にも一切影響はありませんので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

5. 棟板金設置

屋根の色に合わせた新たな棟板金を設置しビスで固定、棟板金の継目にシーリング材を打設すれば棟板金交換工事は完了です。

上記でご紹介した棟板金補修・交換工事は難しい工事ではありません。それでも補修後に雨漏りが発生してしまったというお客様からご相談をいただくことがございます。

棟板金交換工事を行う際には決して行ってはいけない施工方法がありますので、補修前の説明と補修後の写真等でご確認いただけますようこのページでご紹介いたします。

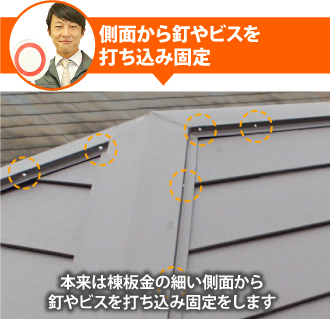

1. 脳天打ち

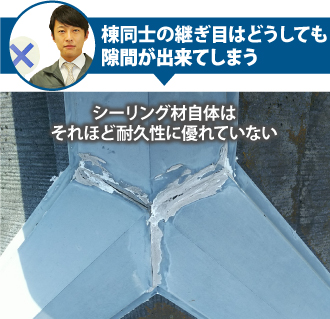

2. 棟板金継ぎ目のシーリング不良

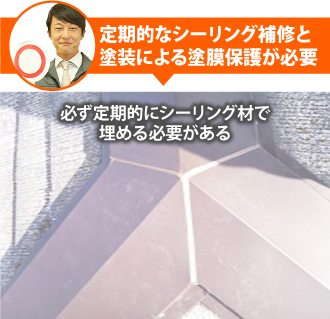

屋根は雨水に晒され続ける為塞がなければならない場所が必ず存在します。棟板金は屋根の傾斜(勾配)を考慮した上で、雨水が浸入する重なりが出来ないよう軒先から取り付けていきます。しかし他方の棟同士の継ぎ目はどうしても隙間が出来てしまう為、必ずシーリング材で埋めてあげなければなりません。しかしシーリング材自体はそれほど耐久性に優れていないため、定期的なシーリング補修と塗装による塗膜保護を行わなければなりません。

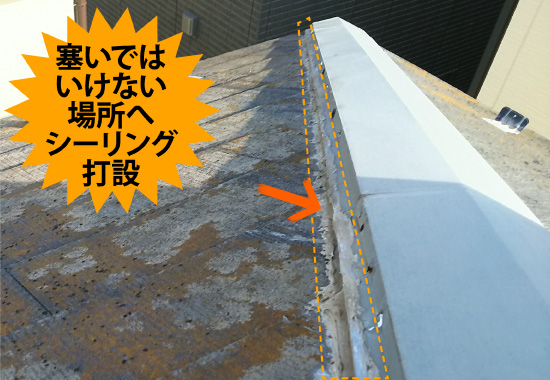

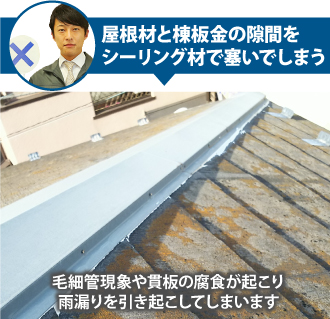

3. 棟板金と屋根材隙間のシーリング打設

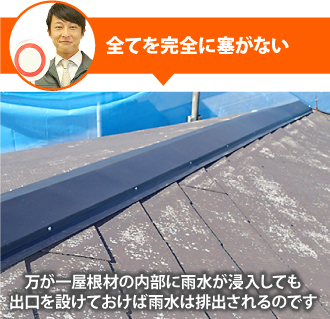

前述した通り雨水が入り込まないよう塞がなければならない場所はありますが、全てを完全に塞ごうとしてはいけないのです。タスペーサーが毛細管現象による雨漏りを防ぐ為に、スレート屋根材の塗装時に欠かせない部材だということはご存知ですか?これは万が一屋根材の内部に雨水が入り込んでしまったとしても、出口を設けておけば雨水は排出されるのです。これは棟板金にも言えることですが、屋根材と棟板金の間をシーリング材で塞いでしまうと毛細管現象や貫板の腐食が起こり雨漏りを引き起こしてしまいます。屋根の特徴を知らなければやりかねない施工方法ですので、施工実績の多い業者に工事を依頼しましょう。

強風で破損してしまった棟板金には火災保険が適用出来ます

常日頃から行っているメンテナンスで棟板金の不具合に気が付き補修を行える事が最も良いのですが、猛烈な台風や突風等で一気に飛散してしまうトラブルが多いのが棟板金です。このような緊急性の高い棟板金の補修時にぜひ利用していただきたいのは火災保険です。

火災保険は地震以外の自然災害によってお住まいに被害が生じた際に適用されますので、風で飛散してしまった棟板金の原状回復も申請が可能ですし、過去に雨樋や外壁の修理等に使用していたとしても再申請が出来ます。

また何度利用しても保険料が増えることはありませんのでご安心ください。棟板金の修理を行うにあたって足場が必要な場合は仮設費用も申請できますので、この機会に塗装や葺き替え・屋根カバー工法、換気棟の設置を行いリフォーム費用の節約を図りましょう。

一つ注意していただきたい事として、もし棟板金飛散による雨漏りが発生してしまったとしても、誤った施工がされていると火災保険が適用されないケースがありますので施工方法はしっかり確認しておきましょう。

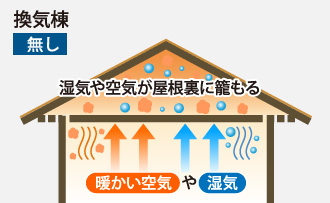

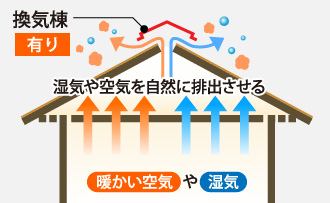

換気棟は小屋裏の暑さや結露の発生を防ぎ、快適な室内を実現できる画期的な部材です。しかし換気棟の設置を行う際には周囲の棟板金を一度取り外す必要がありますので、棟板金の補修や交換をご検討中の方はあわせて検討していきましょう。

街の外壁塗装やさんには火災保険を利用した施工実績も多々ございますので、棟板金の補修でなるべく費用の支出を抑えたい、棟板金が飛散し雨漏りが心配なので養生をしてほしい等、お困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

屋根塗装の機会に棟板金の状態を確認しましょう

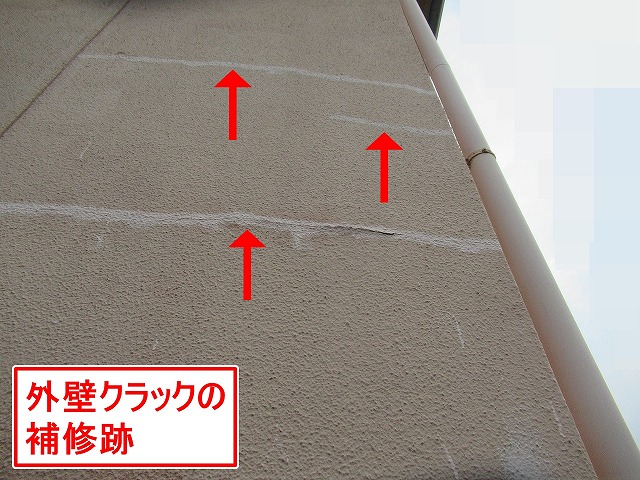

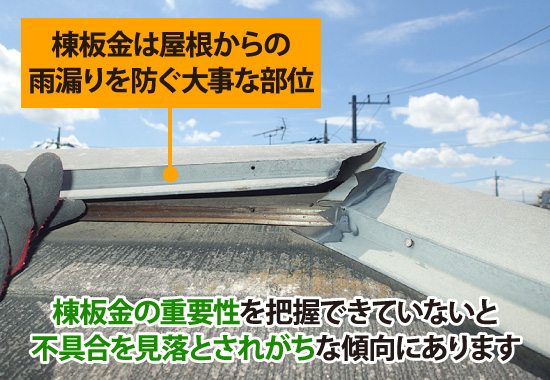

棟板金は屋根からの雨漏りを防ぐ大事な部位ではありますが、棟板金の重要性をしっかり把握できていないと棟板金が浮いているのか、釘が抜けてしまっているのかを確認されず見落とされてしまいがちな傾向にあります。

実際に私たちが屋根調査を行った際に、棟板金の釘が抜けかかっている状態のまま塗装をされているお住まいをよく拝見します。中には棟板金が浮いている状態にもかかわらずビスが打ち込まれている等、意味をなさない補修がされているお住まいも存在します。このような状態ではいつ棟板金が飛散し、補修を余儀なくされるかも分からず大変危険です。

街の外壁塗装やさんはお住まいの調査時に屋根の状態から経年劣化や被害状況を細かくチェックし、今後の方針も踏まえたメンテナンス方法をご提案させていただきます。屋根塗装を行って数年しか経過していないのに棟板金が浮いているような気がする、飛込み業者に棟板金の不具合を指摘され補修を急かされている状態に陥った場合はまず落ち着いてご連絡ください。

点検・お見積りは無料にて承っておりますので、棟板金や屋根材に関して不安を感じられている方、屋根塗装を検討しているが塗装だけに捉われず雨漏りを起こさないようにしっかり補修してほしいと考えられている方はぜひ無料点検をご依頼ください。

棟板金はスレート屋根材や金属屋根材で

カバーしきれない屋根の頂部を保護している重要な部材です新築時に釘で固定されていることが多い棟板金ですが

強風の影響で浮きや外れが起きてしまいます

すると棟板金のばたつきによる騒音トラブルや雨漏り等

ご自身のお住まいに留まらない甚大な被害を引き起こす恐れがあります棟板金が破損しないようにビスの増し打ちや塗装

そして築年数に応じ棟板金交換工事を行っていく必要があります良いと思われがちな棟板金の施工方法が雨漏り発生の引き金になる事があります

正しい棟板金補修の知識を身につけ脳天打ちや

誤ったシーリング補修がされていないか必ず工事後の写真等で確認しましょう棟板金は強風によって破損する可能性が非常に高い為

火災保険を利用して補修することができます

火災保険を利用するタイミングに屋根外壁塗装や葺き替え工事・屋根カバー工法

への変更を行うことでリフォーム費用の節約を図る事も可能ですせっかく屋根塗装を行っても棟板金補修を怠ると

雨漏りを引き起こす危険があります

必ず屋根全体を確認し最適なメンテナンスを

提案してくれる施工業者に工事を依頼しましょう屋根塗装と棟板金補修を行い

台風や突風に耐えられる頑丈な屋根に仕上げていきましょう!

関連するブログ一覧

西八代郡市川三郷町でサイディング・モルタルの2種類ある外壁のラジカル塗装を実施!

西八代郡市川三郷町でサイディング・モルタルの2種類ある外壁のラジカル塗装を実施!

西八代郡市川三郷町で外壁塗装前の養生と下塗りでファインパーフェクトシーラーを塗布

西八代郡市川三郷町で外壁塗装前の養生と下塗りでファインパーフェクトシーラーを塗布

西八代郡市川三郷町で戸建ての足場仮設と高圧洗浄を実施!ベランダの床も清掃します!

西八代郡市川三郷町で戸建ての足場仮設と高圧洗浄を実施!ベランダの床も清掃します!

関連する施工事例一覧